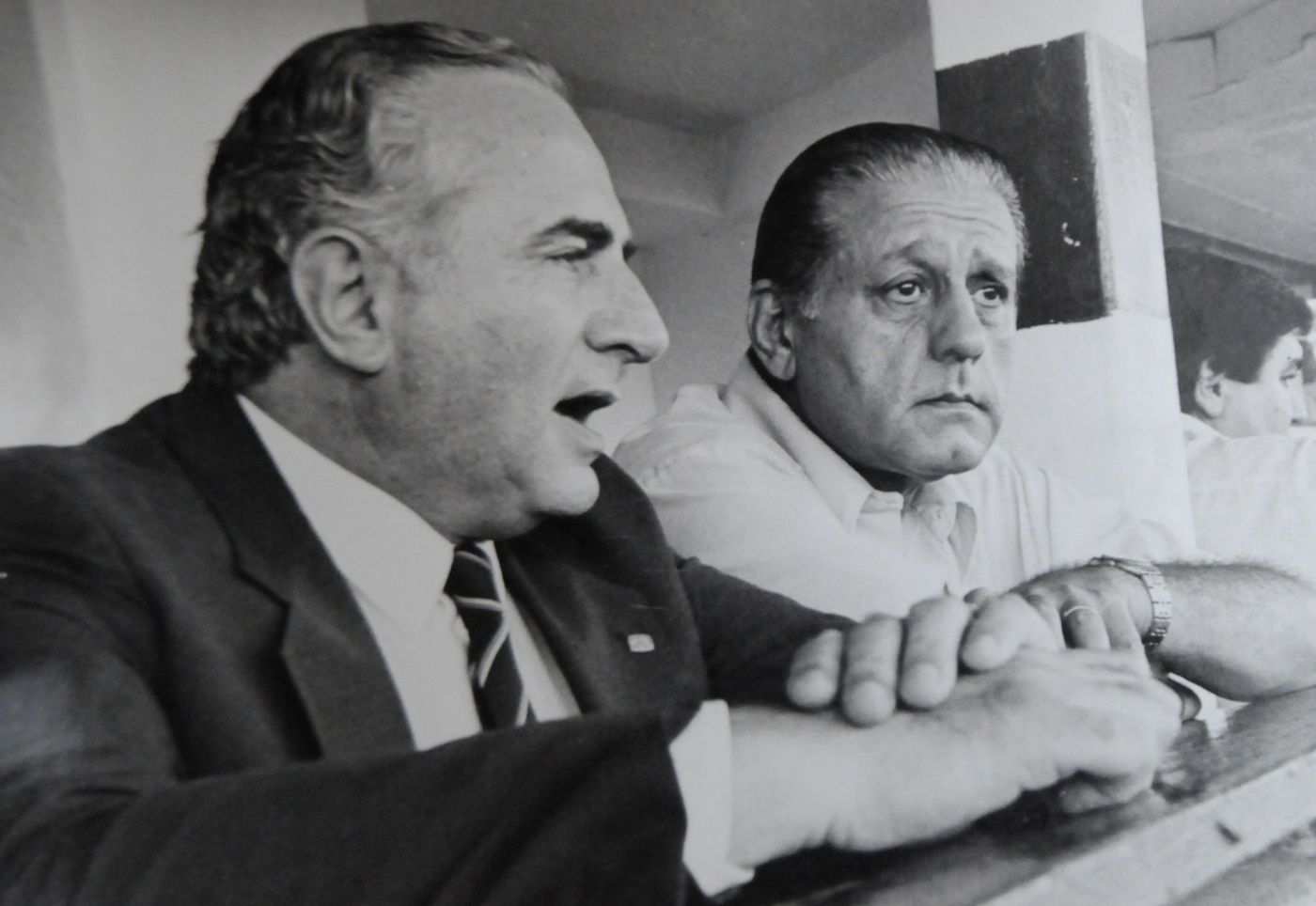

rené favaloro

El recordado médico René Favaloro

La Plata, la ciudad del futuro

Les hablaron de La Plata, una ciudad de brazos abiertos que crecía a pocos kilómetros de allí. Era la capital de la provincia de Buenos Aires, fundada apenas una década antes. Seducidos por el prodigio de la urbe con aires europeos, ilustrada, moderna y saludable, la eligieron como el lugar donde echar sus raíces. Gerónimo y Rosa se instalaron donde pudieron. Su primer domicilio fue una suerte de pensionado en la calle 3 entre 42 y 43, a pocas cuadras de la estación del ferrocarril. A poco de establecerse en la ciudad de las diagonales, el 12 de agosto de 1891, formalizaron una alianza que duraría toda la vida.

Durante los primeros tiempos, Gerónimo tuvo algunos trabajos temporarios como jornalero; luego se fue consolidando como feriante y zapatero, un oficio cuyos rudimentos había aprendido de su familia. Rosa se ocupaba de los quehaceres domésticos que incluían la huerta, el gallinero y el cuidado del jardín. Pronto comenzarían a llegar los hijos. En la tarde del 30 de junio de 1892, la mujer alumbró en esa casa a su primogénita, inscripta como María Rosalía en el acta 1.470 del Registro del Estado Civil platense. Luego vinieron Juan Bautista (nacido el 21 de octubre de 1893), Domingo José (1895), Luis Gerónimo (1896); Arturo Cándido (1897), Leticia Adelina (1899) y María Carolina (1900).

Después de años de mucho trabajo, Geronimo logró comprar un lote en 68 entre 2 y 3, donde construyeron una casa de madera en la que se radicaron definitivamente. En la crianza, Rosa y Gerónimo inculcaron a sus hijos los valores del trabajo, el sacrificio, la autosuperación y la ética, algo que terminó por convertirse en un sello distintivo de la familia. Siguiendo una costumbre muy común entre los inmigrantes, se buscaba insertar a los hijos mayores en el mundo laboral, lo que a veces permitía que los más chicos accedieran a estudios superiores para forjarse una profesión y luego ayudar al resto. Así ocurrió. Domingo José fue tornero mecánico de precisión, mientras que Juan Bautista y Luis Gerónimo montaron un taller de carpintería en el mismo lote familiar, aplicando el oficio aprendido en cursos nocturnos de la Escuela Industrial Albert Thomas. En tanto, Arturo, el benjamín entre los varones, estudió Medicina, gracias a los ingresos aportados por los demás. Era una época en la que, en general, las mujeres debían resignarse a tareas hogareñas; no obstante, en la casa de los Favaloro, todas aprendieron algún oficio, con la idea de que pudieran valerse en la vida y colaborar con la economía familiar.

Carpintero y ebanista

La carpintería de los Favaloro, arrancó en un galpón pero pronto comenzó a hacerse conocida por la calidad de sus trabajos. Primero entre los propios vecinos y, con el tiempo, con personas que llegaban desde el centro de la ciudad en busca de sus creaciones. Se trabajaba con un sistema de precisión por encastre de las piezas y con un acabado en relieve como si se tratara de esculturas. "Eran verdaderos artistas de la madera", rememoró Domingo Sergio Carlos Favaloro, hijo de Domingo José.

Por entonces, los inmigrantes tenían una fuerte gravitación en la vida social de la ciudad: dieron vida a centros de fomento, clubes de barrio y bibliotecas populares que, con el tiempo, se erigieron en lugares de inclusión, solidaridad y contención en los que la familia y las tradiciones funcionaban como núcleo. Eran ámbitos participativos para abordar los problemas comunes o simplemente cultivar el encuentro, donde se conjugaban la política, los deportes, la cultura y la recreación. Los Favaloro tuvieron activa intervención en ese tipo de entidades.

El trabajo y el vecindario conformaban los límites del mundo. Juan Bautista conoció a Geni Ida Raffaelli, quien vivía a la vuelta de su casa. Aída, como todos la llamaban, era la mayor de los cinco hijos de Giuseppe Raffaelli y Cesárea Raffaelli -en la familia se apresuran a aclarar que, pese a tener el mismo apellido, no los unía ningún parentesco-. Giuseppe y Cesárea habían llegado al país en 1897, provenientes de la región de la Toscana italiana. Él era mecánico y empleado del ferrocarril provincial, y ella se dedicaba a las tareas del hogar. Habían impulsado a su primogénita, nacida en La Plata en 1899, a que aprendiera costura y bordado en una Escuela de Artes y Oficios para Señoritas. Ya desde adolescente Aída demostró que se daba maña en esas lides y se lucía fabricando desde prendas de vestir y cortinas, hasta ropa de cama y manteles.

Entre las caminatas por el Bosque y los bailes en alguno de los clubes de la zona, el romance prosperó, y el 15 de octubre de 1921 el carpintero y la modista contrajeron matrimonio en el Registro Civil de La Plata.

La pareja se mudó a una casa ubicada en un lote lindero al de los padres de Aída, en 68 n° 326. Tenía un zaguán, tres piezas, un amplio patio de ladrillos y un árbol de duraznos justo antes del galpón y el gallinero. Todo seguía quedando cerca. Para entonces, el trabajo y las perspectivas de desarrollo pero, sobre todo, las penurias de la Gran Guerra en Europa habían terminado por diluir las añoranzas de los mayores por retornar a Italia. Las nuevas generaciones solo pensaban en progresar en la Argentina.

Mondonguero de ley

La felicidad pareció completarse con la llegada del primer hijo que, según figura en el acta 813, que lleva la firma del jefe del Registro Civil de la Sección Tercera, Ernesto Cibeau, nació el sábado 14 de julio de 1923 "a la una" en el domicilio conyugal. El documento indica que el bebé fue anotado el miércoles 18 con el nombre de René Gerónimo Favaloro. Fueron testigos los ciudadanos españoles Antonio García y Vicente Alsina. A los padres del recién nacido se les entregó la libreta de enrolamiento con el número 2.311.189, en la que figura la fecha antecitada, que también se usó en todos los documentos oficiales a lo largo de su vida. Sin embargo, en la familia siempre se dijo que su nacimiento se había producido, en realidad, el jueves 12 de julio. Eso mismo se cuenta en la semblanza René Favaloro, escrita en julio de 2007 por su primo hermano Domingo Sergio, quien, en su doble condición de biógrafo y pariente directo, lo ratificó durante una entrevista para este trabajo. Una versión que ha circulado en el relato filial por décadas indica que, por influencia del tío Luis Gerónimo, ligado al ideario del socialismo europeo, se decidió cambiar la fecha en honor al aniversario de la Revolución Francesa, que el 14 de julio de 1789, al producirse la toma de la Bastilla, dio un golpe letal al absolutismo monárquico.

En una breve biografía de René publicada en la página web de la Fundación Favaloro no se consigna explícitamente la fecha de su alumbramiento, aunque sí se la introduce en el curriculum vitæ incorporado en otro apartado. El 17 de julio, un día antes de ser inscripto ante el Estado, el niño fue bautizado por el cura Donato Pacella en la parroquia San José, en 6 y 64, a cinco cuadras de su casa. Según el registro que se conserva en el templo, los padrinos fueron Severo Scafatti y su tía María Rosalía Favaloro. René siempre se consideraría un "católico por nacimiento y tradición familiar".

La casa donde nació, en 68 entre 1 y 2, estaba apenas a una cuadra del Hospital Policlínico. Es común oír que se diga que Favaloro es oriundo de El Mondongo, una barriada populosa ubicada, en rigor, al otro lado de la avenida 1, en dirección al Río de la Plata. Aunque estaban muy cerca, la familia siempre vivió fuera de ese perímetro delimitado por las avenidas 1, 60, 122 y 72. Es razonable atribuir la confusión a que su crianza y buena parte de la vida social de René durante la niñez y adolescencia e incluso en sus años de adultez se desarrolló en ese mítico territorio, tan próximo a su casa natal y, qué duda cabe, también a su corazón. Él mismo se consideraba "un mondonguero de ley".

En los años de su conformación, El Mondongo alojó a familias de obreros y changarines en viviendas económicas con el formato llamado "casa chorizo", del tipo de las que habitaban los Favaloro. La zona creció, se desarrolló y recibió su nombre del impulso que tuvo la industria cárnica en la zona portuaria, a raíz de la radicación de dos frigoríficos donde trabajaba la mayoría de los vecinos.

Según una difundida leyenda urbana, los operarios recibían semanalmente un bolsón con vísceras como parte del salario. Así, el guisado de mondongo en las comidas de fin de semana se popularizó de tal modo que hasta empezó a venderse en puestos callejeros.

René tenía apenas dos años cuando, el 6 de enero de 1926, recibió como regalo de Reyes el nacimiento de su hermano Juan José, a quien siempre lo unió un lazo indisoluble. En aquellos primeros tiempos, compartieron juegos, travesuras y descubrimientos.

René era un chico curioso e inquieto que, por ser el primero de su generación, contaba con la preferencia de los abuelos, especialmente los padres de su mamá, que en aquel tiempo vivían al lado. Los visitaba trepando por una grada apoyada sobre la medianera. Pasaba varias horas del día con Cesárea, trabajando la tierra y escuchando historias de la familia que solían transcurrir al otro lado del océano. La mujer, que nunca había ido a la escuela y era analfabeta, le contagió un amor perdurable por la naturaleza y por el terruño. "Desde niño aprendí, ayudando a mi abuela materna, a entremezclarme con la tierra a pura pala, azada y rastrillo, cultivando con esmero toda clase de vegetales. Aún conservo las primeras emociones de ver transformarse semillas pequeñas en la inmensa variedad de frutos que toda la familia consumía durante el año", evocó Favaloro en el prólogo de la primera edición de su libro ¿Conoce usted a San Martín?

El nono Gerónimo guardaba más distancia. Su actividad como feriante lo mantenía muchas horas del día en la calle. Le gustaba la lectura; cada tanto, recitaba en voz alta algún poema de Virgilio, aunque su preferido era el florentino Dante Alighieri. En su modesta biblioteca atesoraba un ejemplar en italiano de La divina comedia. Alguna vez había comprado un violín que tocaba junto a Rosa pero, según testimonios familiares, lo guardó tras la muerte de su esposa, a poco más de un mes del nacimiento de René, y nunca más volvió a sacarlo. También le apasionaba la política y, como casi todos los inmigrantes de esa época, simpatizaba con el ideario de la izquierda. Se ocupó de transmitir a su nieto mayor los trucos para hacer injertos que sirvieran para reproducir y revitalizar las plantas frutales que poblaban una buena porción del jardín, más allá de la infaltable parra. "El saber conservar en cada una los tallos fructíferos nos permitía saborear, durante el verano, infinidad de gustos que aumentaban la exquisitez por su frescura", escribió Favaloro sobre sus vivencias en la quinta.

El fin de la Primera Guerra Mundial reactivó la economía argentina a partir de la exportación de productos agropecuarios y dio lugar a un proceso de desarrollo que se extendió por más de una década. En esos años, el país se convirtió en la undécima nación exportadora del mundo, al acumular pingües reservas de oro. Y La Plata no era ajena a la bonanza nacional. Por aquellos tiempos se incrementó el trabajo en la carpintería; Juan Bautista sentía que su emprendimiento se consolidaba. Consiguió una buena oportunidad y compró en cuotas una casa en 5 n° 1835, entre 69 y 70. En la parte trasera de la propiedad instaló su taller, al que dotó de nueva maquinaria. Hubo que sumar a familiares y vecinos como ayudantes y aprendices, para poder hacer frente a la mayor demanda. Para esa época, cuando al padre de René le preguntaban su ocupación, solía presentarse como "industrial". Había mandado a hacer un sello que decía: "Fábrica de Muebles y Carpintería Mecánica de Juan Bautista Favaloro. Especialista en instalaciones y muebles de estilo. Se hace cualquier trabajo perteneciente al ramo. Prontitud y Esmero".

"Había parejas que iban a casarse y le pedían los muebles con un año de anticipación", rememora el primo Domingo, y cuenta que los trabajos siempre se retrasaban, de tan minuciosos que eran. Sin embargo, los compradores sabían esperar, porque el resultado final era insuperable. Además, los precios de la carpintería Favaloro eran muy ventajosos. Tanto que en su propio entorno le advertían que, para la categoría que alcanzaban sus producciones y el tiempo que le demandaban, cobraba demasiado barato. Lo cierto es que, de ese modo, fulminaba a sus competidores.

La de 1920 fue, realmente, una década dorada para la ciudad. Bajo el gobierno del dirigente radical Marcelo Torcuato de Alvear se fundó la Destilería La Plata de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El trabajo en los frigoríficos seguía en aumento y, consecuentemente, absorbía mayor cantidad de mano de obra.

Pero éste siempre fue un país de altibajos y contrastes. La incipiente prosperidad alcanzada se vio amenazada con los primeros coletazos de la crisis internacional originada en el crack financiero que hizo volar por los aires la bolsa de Wall Street hacia finales de octubre de 1929. La llamada Gran Depresión generó alarma y desconfianza en el sistema capitalista a nivel planetario y en la Argentina tuvo un impacto devastador.

Aquella turbulencia, sumada a la tensión creciente entre el gobierno y la clase trabajadora, había alimentado un grave conflicto social que fue el caldo de cultivo para la reacción de sectores civiles conservadores de la oligarquía patricia. El resultado fue el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, cuando el general José Félix Uriburu derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen.

El abandono masivo del patrón oro para las transacciones comerciales había derrumbado los precios de las mercaderías agropecuarias, al tiempo que se interrumpieron las inversiones extranjeras en el país. La principal consecuencia fue una abrupta contracción del mercado interno que afectó directamente la economía de comercios y talleres como el de la familia Favaloro.

Juan Bautista decidió enfrentar la adversidad invirtiendo todos sus ahorros en la compra de insumos. Esto que muchos le cuestionaron inicialmente por considerarlo un desatino terminó revelándose como un acierto, ya que, con el paso del tiempo, lo convirtió en casi el único carpintero que contaba con materiales para seguir trabajando pese a la interrupción de las importaciones, que se extendió durante algunos años.

La crisis, de todos modos, se hacía sentir. El trabajo escaseaba en la carpintería, donde casi no había pedidos de nuevos muebles y apenas si se hacían unas pocas reparaciones menores. En ese tiempo, el pequeño René vio cómo su mamá preparaba viandas de comida y las ofrecía a personas que pedían casa por casa algo para comer. Eran los "crotos", los que se habían quedado sin trabajo. Muchos de los que mendigaban eran sus propios vecinos, amigos de la familia. Nunca pudo olvidar la impresión que le causó ver aquello.

Familia tripera

–¡Dale, pibe, metele que llegamos tarde! –gritó el tío Leopoldo desde el zaguán.

La sobremesa se había disuelto intempestivamente cuando alguno de los presentes alertó sobre la hora. Faltaba poco para que comenzara a jugar la reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata y, por aquellos años, era una cita obligada para los simpatizantes de la escuadra albiazul llegar temprano al estadio del Bosque para ver a las promesas del club antes de que saltaran al primer equipo.

Leopoldo era uno de los hermanos menores de Aída, la mamá de René, y trabajaba en la carpintería de los Favaloro. Había empezado como aprendiz en la adolescencia y, poco a poco, Juan Bautista le había ido enseñando los secretos de la actividad.

En la casa de los Favaloro pocas costumbres estaban tan arraigadas como la comilona familiar de los domingos al mediodía. Alrededor de la larga y torneada mesa del comedor, que el jefe del hogar había construido con sus manos de habilidoso ebanista, los comensales disfrutaban de la pasta casera amasada por Aída junto con un estofado que varios de sus descendientes califican de inolvidable.

Aquella tradición, sazonada con vino, pan casero y la infaltable panacota, incluía la charla relajada en que los avatares de las distintas ocupaciones se mezclaban con las últimas novedades del barrio y con la política, un tópico ineludible en el que el afecto y la tolerancia primaban sobre las ostensibles diferencias. Entre los Favaloro sólo había unanimidad en el fútbol: todos eran de Gimnasia.

Las incursiones a la cancha eran una experiencia fascinante para el pequeño René, o el Pibe, como le decían sus parientes. El estadio estaba ubicado en el corazón del Paseo del Bosque, un pulmón verde que contaba con casi cien hectáreas arboladas por la familia Iraola, propietaria de buena parte de las tierras de la región antes de que Dardo Rocha implantara allí la singular simetría de la urbe nacida de un plano. Se había inaugurado oficialmente en 1924 frente al predio de la Plaza de Juegos Atléticos del club, destinada a la práctica de deportes al aire libre. Aquel año, el equipo terminó invicto como local y se coronó campeón del torneo de la Asociación Amateur Argentina de Football.

Surgido en 1887 bajo el lema "Mens Sana In Corpore Sano", el club de Gimnasia y Esgrima había nacido como una institución ligada a los sectores acomodados de la ciudad, con un marcado perfil aristocrático, que, con el tiempo y, sobre todo, desde la incorporación del fútbol entre sus actividades principales, se había vuelto popular, nutriendo sus filas con nuevos adherentes de la clase trabajadora. Al parecer, como en la década de los años 20 varios de sus jugadores eran empleados de los frigoríficos de la región, se empezó a llamar al club como "La Tripa" y a sus seguidores como "los triperos". El mote, que nació de los sectores acomodados de la ciudad con un sentido despectivo, terminó acogido con orgullo por la parcialidad gimnasista.

La reiteración de buenas campañas fue multiplicando el público que asistía a ver los partidos e impulsó a los directivos a construir una platea techada con butacas para socios y tribunas populares que llevaron la capacidad del reducto a veinte mil localidades, e incorporaron, además de vestuarios, oficinas administrativas y hasta una confitería donde era un hábito que los simpatizantes tomaran una que otra medida de caña.

El trayecto de quince cuadras hasta la cancha del Bosque era una verdadera fiesta. Del otro lado de la avenida 1, hacia el río, El Mondongo se vestía con los colores de la institución decana del fútbol nacional. Algunos vecinos colgaban banderas en los balcones y sacaban sillas para, entre mate y mate cocido, saludar el paso de los simpatizantes. Era el barrio de los frigoríficos y, por lo tanto, un barrio tripero por excelencia.

René empezó a prestarle atención a Gimnasia a partir de 1929. Ese año el club se alzó con la Copa Estímulo del Campeonato de Primera División con una perfomance fenomenal: 14 triunfos en 17 partidos disputados. La consagración llegó el domingo 9 de febrero de 1930 con una victoria por 2 a 1 sobre Boca Juniors, con dos tantos del delantero estrella Martín Cesáreo Malianni. Se jugó con gran afluencia de público en la cancha de River Plate, por entonces ubicada en la antigua avenida Alvear –actual Libertador– y Tagle. En la ciudad de las diagonales aún se evoca el festejo interminable de aquel título que, suele porfiarse, terminó confundido con las celebraciones del carnaval.

El futuro médico se perdió la final pero ya vivía los partidos con gran entusiasmo. Con algunos de sus compañeros de la escuela intentaba memorizar los nombres de los jugadores que oía en su casa o leía en las páginas de los diarios locales que había empezado a consultar en la sala de la biblioteca del barrio.

En 1933, la base de aquel conjunto que había resultado campeón amateur pasó a la historia como "El Expreso". Así la había bautizado el periodista Carlos de la Púa en el popular diario Crítica, porque era como una locomotora que arrollaba a sus rivales. Fue entonces que René comenzó a ir con mayor frecuencia a ver los partidos, siempre de la mano de Leopoldo o de alguno de sus otros tíos.

Su presencia en el Bosque se transformó pronto en una especie de cábala. El equipo no había perdido un solo partido y era la revelación del certamen. Llegó a estar veintiséis fechas consecutivas en la punta. En esa época los niños no pagaban entrada así que, como solía bromear el tío Leopoldo para jactarse de la efectividad de la martingala, llevar al Pibe era todo ganancia. Fue la época en que concurrió más asiduamente a ver fútbol. Luego, el estudio, las ocupaciones y los compromisos lo fueron alejando de los estadios.

Las décadas no borrarían en René el recuerdo de la excitación con que vivió el primer partido de aquel certamen, cuando el conjunto, dirigido por el húngaro Emérico Hirschl, derrotó por 2 a 0 a Estudiantes en condición de visitante.

Para Favaloro, El Expreso fue "un cuadrazo". No se cansaba de elogiar a sus jugadores, entre los que siempre destacaba a Arturo "Torito" Naón, su máximo goleador, y al mediocampista José María Minella, que años después pasó a River, donde integró la primera versión de ese inolvidable equipo conocido como “La Máquina”.

Esa campaña lo convirtió en un hincha incondicional. Sobre el final del campeonato –ya en la era del fútbol profesional–, una serie de malos arbitrajes dejó al equipo fuera de competencia. Como buen tripero, René se diplomó en sufrimiento.